津国屋」が日本最古の蕎麦屋であるとする説もある。「摂津名所図会」(1799)に描かれた「津国屋」(通称:砂場と呼ばれていて

現在の東京・砂場の前身)の看板に「創業天正12年」(1584年)と記されていることがその根拠とされている。定説とはいえない

が、新町南公園に「本邦麺類店発祥の地」の石碑が建っている。新町公園付近は江戸の吉原と並ぶ「新町遊郭」があり、その帰

り客に和泉屋・津国屋は人気があったともいう。また、この遊里で抜群の人気のあった夕霧太夫(井原西鶴作「好色一代男」)に

因んで「夕霧蕎麦」を看板にしている蕎麦屋(瓢亭)が、現在も大阪・曽根崎新地・お初天神裏にある。大坂は蕎麦にも縁が深い。

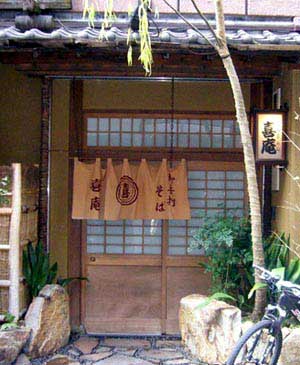

昭和初年の雰囲気が漂う。壁は朱色。井

原西鶴の夕霧太夫に因んだ名前。柚子

を打ち込んだ「熱盛り」と冷たい「夕霧そ

ば」がある。創業は昭和30年代と聞いた。

鮨」の次男。北海道・釧路の竹老園で修行し

昭和47年に開店した。七三の手打ちだが、

やや硬い仕上がりになっている。新地の酔

客の仕上げの場として貴重な蕎麦屋である。

芸調。北海道の蕎麦粉、二八の手打ち。

もっちりした柔らかい蕎麦。茹で時間1.5分

を厳守する。「今はやりの蕎麦は打たない。

腰があるのと硬いのは違う」とは当主の言。

が、これは蕎麦が温・湿度の変化に極めて敏感であることをことを物語っている。「保存」が蕎麦普及の最大の課題であった。つい

最近まで「蕎麦は11月〜3月がシーズン」と言われ夏場は敬遠されたものである。しかし冷凍・冷蔵設備の品質向上もあって玄蕎

麦・丸抜きでの貯蔵期間は飛躍的に向上した。「こだわりの蕎麦屋」が玄蕎麦を自家貯蔵するのも珍しいことではなくなった。だ

が、粉になると変成のスピードは速くなり、味の劣化は避けられない。したがって「こだわりの蕎麦屋」は現在も朝早くからその日

必要な量だけ粉を挽くことになる。蕎麦屋特有の「売り切れご免」はそのためでもある。他の麺業店と著しく異なるところである。