日記」が江戸の蕎麦切りの初見(1614年)となっている。明暦の大火(1657年)以降の江戸人口の急増とともに飲食業が急速に勃興

した。当初は「振売り」」や「辻売り」が主であったが、そのうちに火を使う「煮売り屋」も現れるようになり、その中から夜中に屋台で蕎

麦を売る店も生まれた。一般には「夜鷹そば」と呼ばれて流行したがやがて対抗勢力として「風鈴そば」(音色ガ新鮮)が現れ人気を

集めたのである。十八世紀半ば頃のことであった。煮売りは火事の原因になるとして禁止の触書も度々出されている。それらに先駆

けて吉原に現れた「けんどん蕎麦」(1662年)は店売りの元祖だと言われている(日新舎友喬子「蕎麦全書」・新島繁「蕎麦年代記」)。

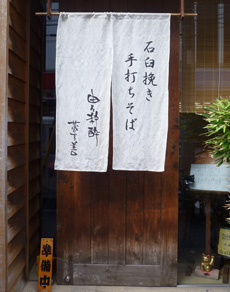

舗。入り口も粋な暖簾がかかっている。

靴を脱いで上がるお店である。接客も

丁寧。一本筋の通った蕎麦屋らしい蕎

麦屋。北海道の新蕎麦。出汁は甘め。

でいるのでほの暗い静かな雰囲気だ。

和洋折衷・簡素な店。蕎麦は角が際立

って立っている。味のあるそばだ。主人

は無口。蕎麦味噌が辛い。

国立博物館所蔵。柳の下、夜鷹が立つ

ところに「夜鷹そば」も店を広げたのか。

名前の由来は「双方とも夜の商売」とす

るものと「値段が同じ」の両説がある。

きりで、給仕もせずお愛想も言わない、つっけんどんだが値段は安い蕎麦」として売り出したことに始まる。その頃吉原には喧しい声を

上げて客引きをする頭の鈍そうな下級娼婦達がいて「喧鈍女郎」と呼ばれていたが、仁左衛門はその名を真似たのではないかと言わ

れる。文政8年(1825)、当時の文壇を二分すると言われた滝沢馬琴と山崎美成が「けんどん」の名前を巡って戦わせた争いが有名で

ある。馬琴は「蕎麦を出前する箱の名(けんどん箱)から来た」と入れ物説を、美成は喧鈍=倹貧説を主張したのだが、二人の論争を

他所に、下賎な食い物「けんどん蕎麦」も次第に豪華になり、遂には「大名けんどん」まで現れ富裕層にも広まっていったのである。