である(「信州蕎麦学のすすめ」市川建夫著)。信州蕎麦と一口に言うが決して一様ではない。土地夫々の歴史や気候風土に応

じて多様なそば文化が長野各地に開花している。戸隠神社所縁の「戸隠そば」・オヤマボクチを繋ぎに使うボクチ蕎麦(富倉)・漬

物と合わせた「すんきそば」・熱い汁に浸す「とうじそば」・大根おろしの汁につける「高遠そば」・細切り大根を入れる「はやそば」等

々・・。これが出雲や越前とはいささか様相の異なるところである。さて信州上田だが、真田一族に続いて仙石家が藩主となった。

三代仙石政明が宝永3年(1706年)但馬国出石に転封された折に信州蕎麦を彼の地に伝えたとされる。出石蕎麦の生みの親。

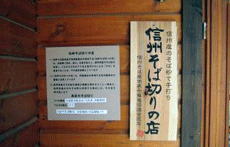

した旧生糸問屋を改造した店。自慢の蕎

麦は「発芽そば」、発芽玄米にヒントを得た

という。主人は「蕎麦打ちの美学」の著

者。更科と発芽の「二色そば」を食す。

いずれも蕎麦粉十割で打たれている。

更科の十割は打つのが難しい。大西氏

は日本で数少ない「更科水捏ね」が出

来る職人。下段は信州蕎麦認定看板。

に度々通った店。有名繁盛店である。「真

田そば」を注文、量の多さに驚嘆する。特

長は味噌を出汁で割ってそばつゆを入れ

て調整すること。硬いごわごわした蕎麦。

いるのは信州産のソバ粉で打った蕎麦の筈だ。ところが現実は北海道産や中国産ソバ粉が信州では急増中なのである。信州産

が入手困難であったり高価であったり、理由は色々あろう。が、観光客の期待に応えられていないことは間違いない。そういった

現状に心を痛める県内の蕎麦店主の中から有志が立ち上がり「信州そば産地表示推進協議会」を結成した。信州蕎麦のブランド

信用力回復を目指そうという訳である。「ソバ粉は全て信州産、つなぎは30%以下、全工程が手作業」であることが認められ、市

民による食味審査をパスすると「信州そば切りの店」の看板が交付される仕組みである。現在全県下で38店が認定されたという。