習慣が古くからあったのである。貧農・寒村の救荒作物として定着し発展したのが一般的には我が国のそばの歴史であるが、会

津と江戸は「蕎麦を食べることを楽しむ」文化が根付いた数少ない例外の地であったと言える。幕政の中心江戸は別格としても、

会津もまた「会津23万石」で知られる雄藩であり、豊かさを誇る日本有数の穀倉地帯であった。あまりに蕎麦の食べ方が贅沢(玄

ソバの芯の部分だけを使う等)なのでハレの日以外に食べることを禁止する通達が出たほどである。現在も「はっとう」と言う名の

そば団子がある、これは「御法度」が変化したものであろう。会津には初代藩主保科正之以来独特のそば文化が根付いている。

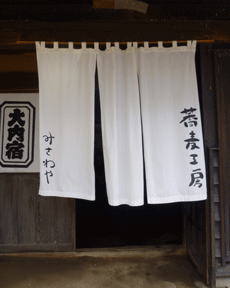

下段:大内宿(上下とも拡大可)

て大内宿へ。三沢屋は宿の入り口にある

大きな古民家。中庭の深井戸から汲み上

げる純水で蕎麦を打つ。岩魚の塩焼きは

養殖2年物。「ねぎ蕎麦」が名物。

み千切れば加薬に早変わりする。単とも

楽しい食べ方だ。「大内宿」は会津若松と

江戸を結ぶ会津西街道の宿場町。参勤

交代にも。江戸の姿を残す。

売り切れで残念。「高遠そば」に「水そば」

が付いてくる。「水そば」は蕎麦そのもの

を味わうために水の中に蕎麦が浮いてい

る。しっかり噛んで味わう蕎麦だ。

の手拭いで鉢巻をして片手に扇子をもう一方の手で蕎麦の乗った盆を肩にかざし口上を面白おかしく述べ立てる。「東西東西

・・・」で始まる口上はお客様に蕎麦を美味しく食べて頂くためのほめ言葉であった。蕎麦が出されるのは宴の終盤で、そろそろ

宴が終わりの近づいたことを客に暗示する役割も担っていた。この蕎麦を「後段(五段)の蕎麦」と言う。客人は蕎麦が出ると長

居をせずに頃合を見計らって退出するのが礼儀であった。最近は婚礼も式場で行われるのが一般的で、「そば口上」を述べる

事の出来る人も少なくなったと聞く。祝儀・不祝儀にかかわらず蕎麦は会津の暮らしに深く関わっていたのである。