郷土蕎麦の物語③

「山形そば」「会津そば」と保科正之

芭蕉が大のそば好きであったことと、そば切りが客人をもてなすハレの食であり、すでにこの地方にかなり普及していたことが分かります。そばを打つには、一定の技術習熟が必須であるだけでなく、石臼・包丁・平板な捏ね板・捏ね棒なども必要な筈です。いったい何時頃、何処から伝わってきたのでしょうか。

寛永十三年(1636)に信州高遠藩主(禄高三万石)だった保科正之(注1)が最上山形藩(二十万石)へ転封して来ました。三万石から一挙に二十万石への飛び級昇進ですから格式を整えるのも大変だったようです。家臣だけでは足りず、読み書きの出来る町人・職人も数多く引き連れてのお国入りでした。そば切りの本場・信州高遠からのことですから、そば職人が加わっていたのは当然だといえましょう。正之が新しい任地で最初に手がけたのが、洪水や凶作に苦しむ領民たちを救うことだったといいますから、そば切り職人が活躍する場があったのではないでしょうか。

更に正之は七年後の寛永二十年(1643)には、会津藩主(二十三万石)に栄進します。この時もそば職人が正之とともに会津へ移っています。会津でもそば切りの普及に正之が貢献したことは間違いありません。信州の地名からとった「高遠そば」の名が現在もなお会津に残っていることからも分かります。

まず山形の「板そば」から始めましょう。

板そばは山形県の内陸部で広く一般的に食べられている色も黒く太めの田舎そばです。農業などの共同作業の際に、人間関係が水のこぼれるざるではなく、早く板につきますようにと縁起を担いで、そばを長い板や箱に盛り付けて振る舞う(分かち合って食べる)習慣に由来するとされています。

板そばは山形県の内陸部で広く一般的に食べられている色も黒く太めの田舎そばです。農業などの共同作業の際に、人間関係が水のこぼれるざるではなく、早く板につきますようにと縁起を担いで、そばを長い板や箱に盛り付けて振る舞う(分かち合って食べる)習慣に由来するとされています。

次に福島の「会津そば」「高遠そば」に移りましょう。

会津にも出羽と似て冠婚葬祭をはじめ田植え・収穫・屋根の葺き替えなど、大勢が集まる際にそばを振る舞う習慣がありました。そばはハレの食事だったのです。とりわけ祝言では、宴の終わり近くに出されるのが普通で。「もうそろそろお開きですよ」という合図の意味もあって「後段のそば」と呼ばれていました。

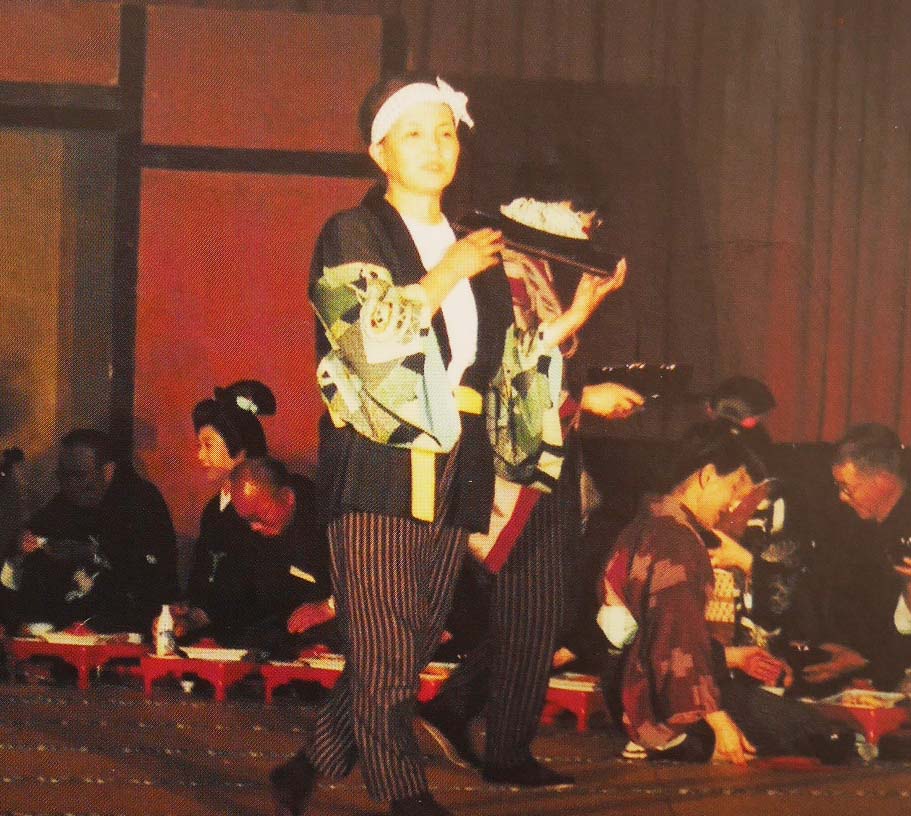

法被姿に豆絞りの手拭いを頭に巻いた口上役が、そばを盛った膳を肩に乗せて面白可笑しく口上を述べ立て、奴がこれに合わせてお客にそばを配るという イベントが催されるのが常でした。「高遠そば」は辛み大根の汁と焼き味噌で食べるのが特徴で、名前はこの地にそば文化を開花させた保科正之に因んで付けられたものです。

イベントが催されるのが常でした。「高遠そば」は辛み大根の汁と焼き味噌で食べるのが特徴で、名前はこの地にそば文化を開花させた保科正之に因んで付けられたものです。

また会津の西側にある平家の落人で有名な秘境・檜枝岐に伝わる「裁ちそば」(注2)も書き落とすことの出来ない独特のそば打ちの技法ですし、「はっとう」というソバ粉(一番粉)と米粉を練り合わせて延ばした麺体を菱形に切り上げエゴマと味噌を付けて食べる伝統食もあります。「はっとう」の名前の由来は、「こんな贅沢なものを毎日食べることはけしからん、ハレの日だけにせよ」という禁止の御法度が出たためであるといわれています。

県北部の山都市宮古には、飯豊山から流れ出る豊富で澄んだ水に漬けたそばを文字通りそのまま食べ、そば本来の味と香りを楽しむために生まれたという「水そば」もあります。

このように会津は多彩なそば文化が各地に花咲く、信州と並んで日本屈指のそば処なのです。保科正之は徳川幕府の中枢に座り幾多の善政を行いましたが、そばの普及でも出羽・会津に大きく貢献したのです。

(注1)

保科正之(1611~1673) 第二代将軍・徳川秀忠の庶子として誕生、故あって信州高遠藩・保科家へ預けられる。やがて高遠藩主となるが、鷹狩りに訪れた三代将軍徳川家光と会ったのを機会に家光の知遇を受け、出羽・会津の大藩を預けられると同時に、四代将軍家綱の後見役として幕閣にも加わることになる。正之は名君の誉れ高く数々の善政を施し後世に名を刻むこととなった。

(注2)

「裁ちそば」 伸し上げた麺体を折り畳まず、そのまま重ねて布を裁つように手駒で引き切りする珍しい技法である。

TOP