「

元々そばは「ケ(褻)」(日常)の食でした。

稗やきび等と同じように中山間地の農家の救荒食としてコメの代わりにそば米として使われたり、「そばがき」等にして食べられていたのです。「そば切り」の技術が中国から渡来し国内で普及が始まると、そばの扱いは、これまで主婦が主役だったのが、次第に男の手に移ってきました。大事なお客や会合があった際に一家の主人が腕を振るうようになったというわけです。かくして蕎麦は「ケ」の食から「ハレ」(非日常)の食へと変身することになります。

祝い事になるとゲンを担いで、鯛(おめでたい)やレンコン(先の見通しが良い)、小豆(まめに働く)等が料理に使われる常連ですが、細くて長い形状の蕎麦も長寿や長く続くことに因む食品として様々な祝いやハレの場で使われるようになりました。ひな祭りや婚礼はその代表的な例といえましょう。

「ひな祭り」は「桃の節句」とも呼ばれていて、女の子が健やかに育つよう願いが込められた行事です。元々は古代中国の上巳の日(3月最初の巳の日)に川で身を清める風習があり、これが平安時代の日本に伝わり、草や藁で作った人形に穢れや災いを移して川や海に流すという日本の風習とが混交したものだといわれ、江戸時代になると宮中でも行われる年中行事として定着したというわけです。次第に人形も豪華なものが作られるようになり、現在のように雛人形を鑑賞するスタイルに変化したといいます。

一方で、「ひな人形はひな祭りが終わったらすぐに片付けないといけない」という言い伝えがあり、片付けないと娘の婚期が遅れたり不幸に見舞われるというのです。これはかつての穢れ払いの名残なのでしょう。

また、ひな祭りといえば何といっても「菱餅と白酒・桃の花」が主役ですが、江戸時代にはもう一つ欠かすことの出来 ないものがありました。それが「蕎麦」だったのです。

ないものがありました。それが「蕎麦」だったのです。

「樟脳を蕎麦の次手に買いにやり」・・・という当時の風俗を描写する川柳もあって、少なくともひな祭りが江戸中期には広く庶民の間に普及していたことを物語っています。突然「樟脳」飛び出してきたので驚かれたでしょうが、おそばを供え、お清めが終わるとひな人形を来年まで虫がつかないように大事に樟脳に包んで仕舞うのが当時の習慣だったのです。つまり江戸では蕎麦と樟脳はセットで考えられていたようです。もちろん男の子の端午の節句を祝う「端午そば」もありましたが、雛そばと比べると地味で広がりもあまりなかったようです。

婚礼披露の宴に蕎麦が登場する地域もあります。結婚生活が細く長く続くよう縁起をかついだのでしょう。

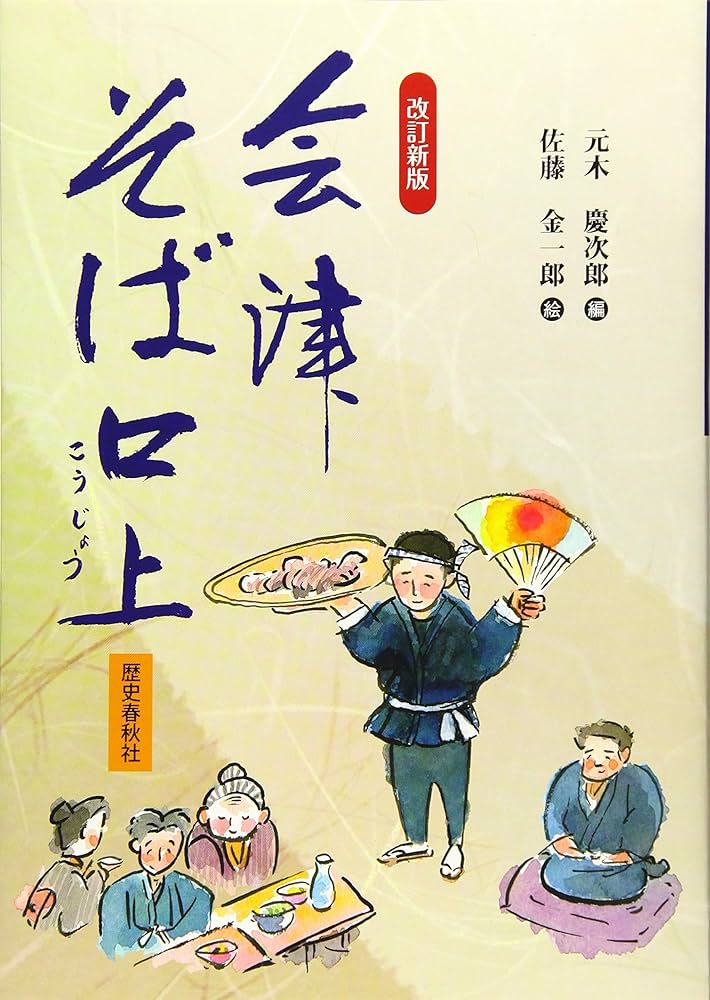

猪苗代湖(福島)周辺では「祝言そば」として知られています。昔の農村の質素な暮らしの中で、祝言の時だけは奮発して山鳥を捕り、牛蒡と一緒に出汁をとって葱の薬味で食べるのですが、客人への「祝言そば」の出し方に特徴がありました。歴史春秋社刊「会津そば」からそのまま引くと・・・

口上は地域によってそれぞれなのですが、喜多方市の口上のさわりの部分だけをご披露してみましょう。「東西東西、チョット鳴り物止めおきました、まずは今日のご祝儀は、キクラゲより始め、手料理すべて松茸で、お客様には初茸、飲めやあがれやシイタケで、キノコずくしは知らねども・・・」

口上は地域によってそれぞれなのですが、喜多方市の口上のさわりの部分だけをご披露してみましょう。「東西東西、チョット鳴り物止めおきました、まずは今日のご祝儀は、キクラゲより始め、手料理すべて松茸で、お客様には初茸、飲めやあがれやシイタケで、キノコずくしは知らねども・・・」

この蕎麦口上に合わせて奴が「祝言そば」を客人の膳に配るのです。さぞ賑やかなことだったでしょうね。

また「後段のそば」ともいわれていて、このそばが出ると「そろそろ宴会も終わります」といういわば合図の役割も務めていたといいます。お客はそばを食べると間もなく退席するのが習わしで、長居をする人は常識のない人としてさげすまれたのです。これ等の習慣は現在も引き継がれているようです。

お祭りや祝い事ではないのですが、「人生や家業が細く長く続くように」と縁起をかついで食べる習慣が行事化したものに「晦日蕎麦」があります。

晦日という言葉は最近ではほとんど使われなくなっていますが、三十日と同義語で月末を意味しています。商家を中心に毎月末はお得意様からの集金や棚卸・お店の大掃除などでご主人や奥様をはじめ奉公人総出で大変忙しいのが普通でした。ですからすべてが終わった後、奉公人全員に「晦日蕎麦」の出前が振舞われ、慰労と商いが長く続くことを祈願するのが習わしだったのです。

もうお気づきでしょうが、この習慣の大晦日(12月31日)版が「年越しそば」なのです。

このほか、コメの収穫を祝って地主が小作人たちを慰労するために行う「振舞そば」や、向こう三軒両隣に配る「引っ越しそば」、寺院などの増改築の際の「棟上げそば」等々・・枚挙にいとまがありません。

日本的共同体は、このようないろいろな年中行事や慣行を通じて人と人との結び付け安穏な社会を作ることに貢献してきました。。蕎麦も体は小粒で小さいのですが、人と人を結びつける大きな役割を果たしてきたといえるでしょう。