俳句・川柳・狂歌に詠われる「蕎麦」

和歌に対する狂歌、俳句に対する川柳、いずれも皮肉と風刺と機知に飛んだ江戸特有の文芸といえましょう。

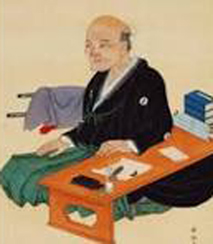

蜀山人(別名四方赤良・太田南畝)は江戸の三大狂歌師といわれていますが、本名は太田覃といい、れっきとした幕府御家人でした。登用試験に首席で合格して、支配勘定方として大坂銅座や長崎奉行所に赴任するなど、二足の草鞋を履く才人だったのです。蕎麦への関心が非常に高く、蕎麦の語源・歴史・諸国蕎麦事情・江戸の蕎麦屋の盛衰などに詳しいだけでなく、蕎麦に関係する狂歌や小文を沢山残しています。その中から数点面白いものを拾ってみました。

「本山のそば 名物と誰も知る 荷物をおろし大根」

この句は、大坂から江戸へ帰任する折に木曽・本山宿で詠んだ狂歌です。一説では本山宿はそば切り発祥の地ともいわれていて、そば好き人間の聖地とも言えます。

この句は、大坂から江戸へ帰任する折に木曽・本山宿で詠んだ狂歌です。一説では本山宿はそば切り発祥の地ともいわれていて、そば好き人間の聖地とも言えます。

「呼び止めて年も二八のあつもりを打って出したる熊谷のそば」

長崎奉行所(1804年)への道すがら一ノ谷にある平敦盛塚のすぐ傍にある蕎麦屋(現存)で、一の谷の戦いで熊谷直実に一騎打ちを挑まれ討ち取られてしまった弱冠16歳の平敦盛に擬えて詠ったものです。二八そばと二×八=十六をかけたところなど見事なものです。

「更科のそばはよけれど高稲荷(高い也)森(盛り)を眺めて二度とコンコン(来ん来ん)」は蕎麦の名店「布屋更科」を皮肉った作品です。よほど高級店だったのでしょうね。

実は、戦前私が国民学校3~4年生で満州にいた頃のことですが、「蜀山人」という題名の講談本を読んだ記憶があるのです。その中に「泰平の眠りを覚ます上喜撰(蒸気船)たった四杯で夜も寝られず」(1853年のペリーの黒船来航に日本人が慌てふためくさまを皮肉った)という狂歌があったのを意味も十分には分からなかった筈なのに何故かはっきり覚えています。記憶が正しいかどうか調べてみたところ、昭和13年に大日本雄辯会講談社から(少年講談)編「蜀山人」が出版されているのが確認出来ました。

人間の記憶っていうのは面白いものですね。「上喜撰」が高級茶であることも覚えているのです。覚えているものと忘れてしまうことの基準はいったい・・・?

本論に戻りましょう。

一方、「川柳」はそばの研究に欠かすことの出来ない資料の宝庫といえます。江戸の代表的な川柳集「誹風柳多留」(一七六五年~)は句数十一万を超え、当時の風俗・習慣が機知と風刺で生き生きと描かれていて、そばの専門書が極めて少ないなかで、「柳多留」から得られる情報は貴重です。

例えば・・・「新そばに小判を崩す一トさかり」

初物好きの江戸っ子が小判を崩して蕎麦屋へ走る姿が描かれています。初物に狂奔したといわれる当時の江戸っ子の姿がよく分かります。

「新見世のうちハ二八にわさびなり」

「二八そば」の人気と山葵が薬味に使われていた情報が書かれています。

「せりふ切レたり延びたりで奢るそば」

台詞をとちった役者が関係者にそばを振舞う習慣「とちり蕎麦」があったことが分かる等はその一例でしょう。

ついでながら、「川柳」の呼称は「柳多留」の選者・柄井川柳(1718~1790年)に因んだものだといいます。川柳もそばも江戸っ子気質の勃興と共に発展したのでしょう。1757年(宝暦7年)旧暦8月25日、江戸時代中期の前句付けの選者・柄井川柳が最初の万句合を興行したのが川柳の始まりとされています。

さて最後は俳句です。

何といってもそばを詠った句数(35句とも37句ともいわれる)は一茶が圧倒的です。それは小林一茶の生まれ故郷が信濃国水内郡柏原村で、黒姫山(2053m)の麓の雪深い里であったことと関係しています。柏原は良質のソバ(霧下ソバ)が穫れることで有名で、15才で江戸へ奉公に出るまでの一茶は、あたり一面に咲く白いソバ畑を見て育ったのでしょう。それだけに、江戸でそばがもてはやされる様を「そばの花江戸のやつらがなに知って」と皮肉った嫌味の句もあります。また50歳になり故郷に帰って詠んだ「そば時や月の信濃の善光寺」は信濃の三大名物を詠った句としてよく知られています。ついでながらいいますと、「信濃では月の仏とおらが蕎麦」も一茶の句と言われてきましたが、最近ではこれを否定するのが定説となっているようです。(写真は生地・柏原に建つ一茶の碑)

そばの俳句といえば、芭蕉にも有名な句があります。

「蕎麦はまだ花でもてなす山路かな」

元禄七年秋、伊勢から門弟の子考が斗従を伴って芭蕉をわざわざ伊賀まで訪れてくれたのに、そば切りでもてなすことのできない残念さを詠んだ心情が汲み取れるではありませんか。この句は松尾家の菩提寺である三重県伊賀町の萬寿寺(芭蕉の墓は滋賀県大津市の義仲寺)のほかに、長野県松本市郊外と長野市鳥坂峠にも句碑があるといいます。支考は、このまま芭蕉と行を共にして、奈良、大坂と移動し、芭蕉が大坂で病死するまで師の傍を離れなかったのです。

「三日月に地はおぼろなり蕎麦の花」

かすかな月明かりに映し出される一面に広がったそばの花の白さを詠んだ句ですが、白居易(白楽天・772~846)の「霜草蒼蒼蟲切切 村南村北行人絶 独出門前野田 月明蕎麦花如雪」(霜がれの草は蒼蒼と、青白く、虫が切切と、しきりに鳴くころ、村の南でも北でも、道ゆく人の影はとだえた。ひとり門前に出て、かなたの田んぼを眺めやれば、あかるい月の光のもと、蕎麦の花が雪のように白い)を思わせる幻想的な光景ではないでしょうか。

江戸中期に活躍した与謝蕪村(1716~1784)も一茶に次いで蕎麦の句が多いことで知られています。

「残月やよしのの里のそばの花」

いずれも桜で名高い吉野の里でそばの花を詠った珍しい句といわれています。絢爛豪華な桜花(春)に対して小さく可憐なそばの花(秋)に心を寄せる蕪村に共感してしまうのですが、如何でしょうか?

TOP